[독립출판물, 에세이]

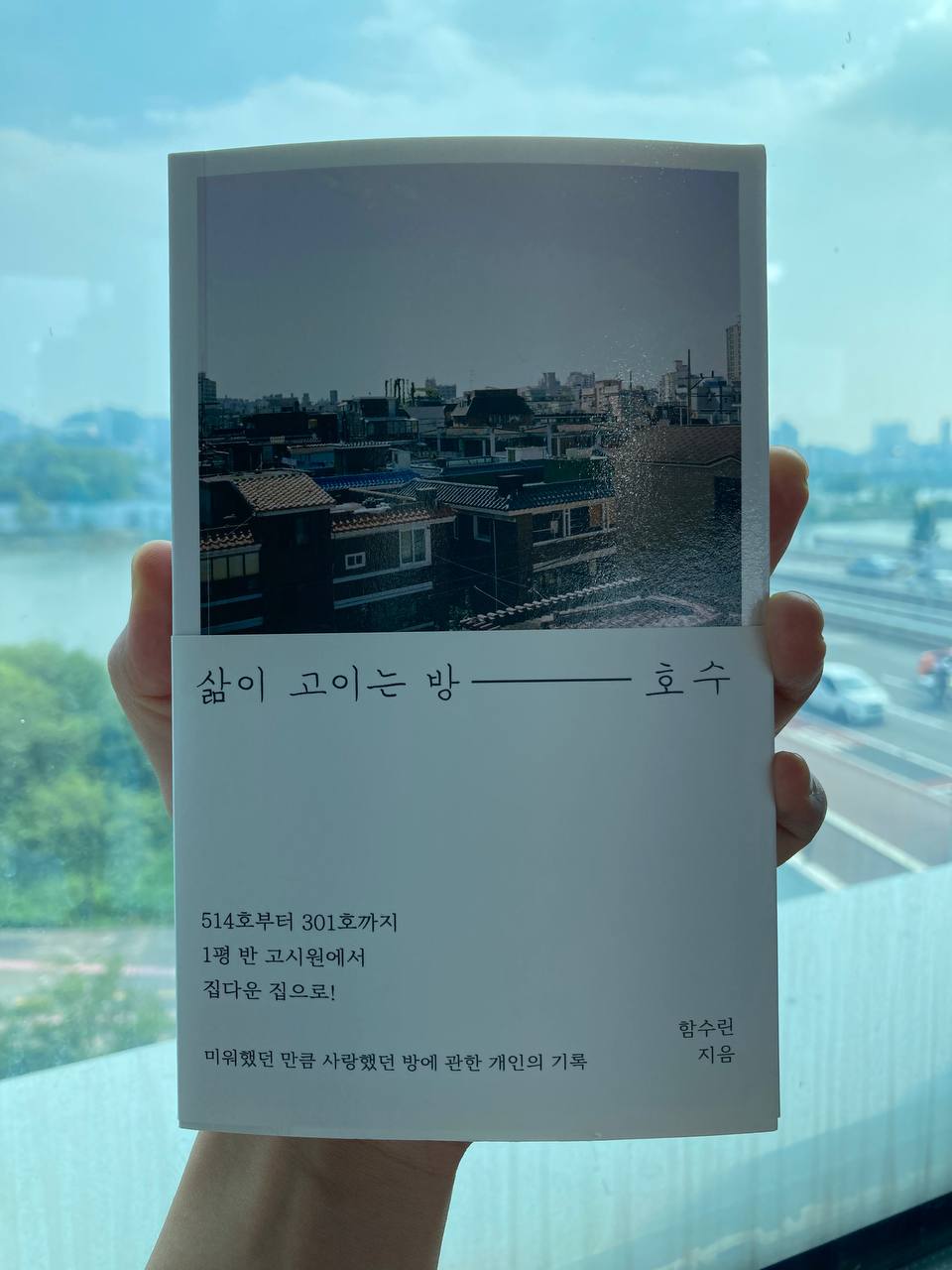

삶이 고이는 방 - 호수, 함수린

자신이 살았던 집, 정확히 말하면 방에 대해 쓴 책. 책은 표지와 표지 절반을 가리는 띠지로 구성되어있는데, 띠지를 벗겨보면 찰랑찰랑하게 빛나는 호수가 숨어있다. 자신이 살았던 공간을 가지고도 글을 쓰고 책을 만들수도 있구나 느꼈던 책. 집이 아닌 방이 아니여서 슬펐지만 공감되는 부분도 많아 좋았다.

제목 : 삶이 고이는 방 - 호수

저자 : 함수린

펴낸곳 : 헬로인디북스

제본 형식 : 종이책 - 무선제본

쪽수 : 244쪽

크기 : 110x180mm

가격 : 10,000원

발행일 : 2020년 3월 1일

ISBN : 979-11-968032-2-3 (03810)

삶이 고이는 방 - 호수

514호부터 301호까지

1평 반 고시원에서

집다운 집으로!

미워했던 만큼 사랑했던 방에 관한 개인의 기록

꽤 긴 시간을 '대안' 이란 단어가 붙은 고유명사에 관심을 쌓으며 품었던 더운 마음은 아주 서서히 시들해져갔다. 그러던 중 갤러리 헛이 문을 닫는다는 메일링을 받았다. 그곳의 운영 상황 같은 건 전혀 모르고 지냈지만 전처럼 대안공간에 관심이 많진 않아도 환영받은 경험이 있어 특별했던 곳이 문을 닫는다니, 또 언제 어디서 그런 곳을 찾아낼 수 있을까 싶어서 조금 서글펐다.

2006년 11월에 처음 메일링을 받은 것을 시작으로 20XX년 XX월 마지막 메일링을 받기까지, 한 공간이 건재했다가 사라지는 시간에 대해 잠시 생각했다. 오래도록 형체도 모른 채 내밀하게 간직해왔던 '장소'와 '공간'에 대한 관심은 아마 그때 처음 불거져 나온 걸지도 모른다. 섬들이 모여 이룬 군도, 내가 머무는 방이 아주 작고 누추한 본 섬이라면, 집 밖에도 내가 편하게 오갈 수 있는 다른 섬이 있었으면 좋겠다는 마음. 살만 한 곳을, 내 것 같은 공간을 찾아내기 위해 어디서든 살아나 보자 싶던 결심은 그때부터 시작된 것 같다. 내 다음 거처를 금해하는 마음은 모험심과도 닮아 있었다. 지금까지 그때의 시간을 기억하는 건 그 온기에 기댄 감각이 잠깐이지만 진했기 때문이 아닐까. 그리고 그 시간이 있었기에 지금 이렇게 도시이방인으로서, 때때로 도시여행자...

혼자 해내야 한다는 생각 때문에

많이 두렵고 힘들지?

매일이 슬프니?

하지만 도망치고 싶어도

스스로를 괴롭히지 말고 이것만 생각하자.

넌 스스로 행복해지길 선택하면 돼.

그게 너의 하루고 내일이고 미래야.

용기를 가져, 편안한 마음으로, 힘내라.

-

7년 전 봄, 내가 나에게

겨울이면 편도염으로 고생하는 이유가 서점 아르바이트 시절에 마신 책 먼지 때문인 줄로만 알았는데, 그게 다 매일 같이 곰팡이 숨을 들이마신 때문이었다. 실은 계절마다 장판 밑에 찰박이는 물기를 걸레로 닦아내던 이 당시의 힘듦을 잔뜩 썼었다가 너무 넓고 구질구질해서 죄다 지워버렸다.

내가 이사 나간다는 소식에 주인집 할머니는 '착실해서 어디를 가든 잘 살 거야'라고 웃으며 덕담까지 해주셨는데, 이 모양 이 꼴이 된 곰팡이 벽을 보신다면 했던 말을 도로 취소해버리실 것만 같았다. 내 호흡기를 망친 곰팡이와 벽을 타고 흐르는 결로는 허약하고 가난한 자취 생활의 방증이나 다름없었다.

모든 경험은 경험할 가치가 있다고 애써 맹신했다. 그래야 내가 겪는 고생을 덜 억울해 할 수 있을 테니까. 하지만 맹신은 일종의 부적 같은 것이다. 부러 겪지 않아도 될 경험도 있다는 걸 인정하고 나면 듬성듬성 그물지었던 나의 체념과 염세의 세계가 해체될까 봐, 체념으로 버텨온 내가 그대로 무너질까 봐 너무 두려웠다. 삶이 너무 누추해서 내 것이라 하고 싶지 않았다.

조금 더 집다운 집에 살았다면 삶이 좀 더 살만해졌을까. 덜 아팠을까. 상관관계야 있겠지만 몸이 사는 집만큼 마음이 사는 집이 어떤 상태냐가 더 중요한 것 같았다. 녹록지 않은 생활을 버텨냈더니 나는 나에게 좀 더 잘해주고 싶어졌다. 적어도 몸이 사는 집이 누추하다는 이유로 마음 집까지 해치고 싶진 않았다. 마음이 건강하면 누추한 집의 삶도 다르게 받아들일 수 있을 것 같았다. 역세와 체념과는 다른 방식으로 말이다. 비판을 줄여나가고, 보잘 것 없는 와중에도 소중한 것들을 만들에 두려 하고, 그런 동시다발적인 변화가 눈에 보이지 않을 정도로 아주 천천히 일어나는 동안 곁에는 간간히 사람이 있었다. 내 손으로 두 눈을 가린 채 어둡다고 웅크리진 말자고 했다. 어둠 속을 혼자 견뎌야 할 때도 문을 열면 거기에 도와줄 누군가 있을 거라고 훈련하듯, 학습하듯 생각하려 했다. 한 사람으로 살아가는 게 너무 고단해서 절망적이지만 그래도 감당하기 쉬워지고 싶어서 되든 안 되는 애를 써나갔다.

슬플 때 슬퍼서 침몰하면

더 힘들단 걸 알아서

슬프면 침몰하지 않으려고 밥을 먹는다.

아무 거나 말고 든든한 걸로

슬플 때 잠으로 도망가는 대신

밥을 먹는 게 어른인 것 같다.

그래서 슬프다.

-

2년 전 겨울, 뼈해장국 집에서

그저 흘러가는 버스 창밖만 하염없이 바라봤다. 목적지도 없었다. 그리고 늘 그렇듯 홍대 정문 앞을 지나면서부터 차가 막히기 시작했다. 흘러가던 창밖이 멈췄고, 시야에 드는 것들이 따분해진 나는 멍한 귀를 열어뒀다. 마침 처음 듣는 노래가 버스에서 나오고 있었다.

“서울살이는 조금은 외로워서

친구가 많이 생기면 좋겠다 하지만

서울 사람들은 조금은 어려워서

어디까지 다가가야 할지 몰라”

제목도 가수도 모를 노래에 눈물 버튼이 눌렸다. 담담한 목소리와 가사가 마음을 파고들었다. 눈시울이 화끈 뜨거워졌다. 다시 창밖이 흘러가기 시작했고, 시선을 밖에 두면서도 귀는 거두지 않았다. 듣던 노래를 계속 듣자니 어느새 울고 있었다. 콧물이 된 눈물을 멈추느라 찡해진 코끝에 한참을 집중해야만 했다. 노래가 다 끝날 때까지 눈물은 계속됐다. 그래도 귀는 닫지 않았다.

휴대폰 음악 검색 앱으로 찾은 그 노래는 오지은 씨의 <서울살이는>이었다. 묵묵히 견디고 있었지만 어디에...

강다방 이야기공장

강원도 강릉시 용지로 162 (옥천동 305-1)

이야기를 팝니다

강릉의 이야기를 담은 작은 독립서점, 헌책방, 출판사, 편지, 기념품 가게

'강다방 이야기공장 > 입점 도서 소개' 카테고리의 다른 글

| [독립출판물, 에세이] 사색이었다, 장수미, 최미나, 이혜라 (0) | 2022.07.27 |

|---|---|

| [독립출판물, 그림 에세이] 저기, 우리 대화 좀 할까, 이유림 (0) | 2022.07.25 |

| [강원도 관련 도서] 그래서, 강원, 김민섭 등 5명 (0) | 2022.07.05 |

| [강릉 관련 도서, 소설] 강릉, 최지후 (0) | 2022.07.04 |

| [독립출판물, 소설] 외로움을 맡아드립니다, 허현애 (0) | 2022.06.24 |